城市路面塌陷,行人步步惊心

近年来,出现路面塌陷的城市越来越多。搜索“路面塌陷”,就会看到马路上、人行道上、施工现场上的一个个大坑,人和车跌落其中,各式管道露了出来。

相关报道也不胜枚举:

2012年4月,北京市北礼士路上一处路面突然塌陷,一位行人落入形成的热水坑中,全身99%烫伤,最终不治身亡;

2014年1月至9月,河南省郑州市中原路与西三环交叉口附近先后发生12次塌陷;

2015年8月,黑龙江哈尔滨市道里区一处公交站台突发塌陷,4名市民坠入坑中;

2016年8月,甘肃省兰州市一天之内至少出现4处路面塌陷……

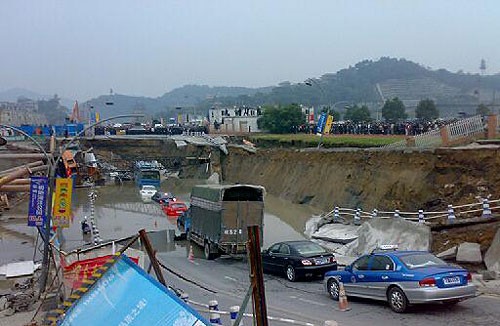

有时,路面塌陷会造成重大的人员伤亡和财产损失。2008年,浙江省杭州市风情大道地铁一号线施工现场发生塌陷,塌陷深约20m,长约100m,造成11辆汽车落入坑中,21人死亡。

杭州地铁施工现场路面坍塌

杭州地铁施工现场路面坍塌2012年,国土资源部、水利部印发的《全国地面沉降防治规划(2011—2020年)》指出,目前全国遭受地陷沉降灾害的城市超过50个,分布于北京、天津、河北、山西、内蒙古等20个省区市。地面沉降灾害具有形成时间长、影响范围广、防治难度大、难以恢复等特点,已成为影响我国区域经济社会可持续发展的重要因素之一。

可见,路面塌陷并非一城一地的问题,理应获得更多的重视。

中国城市路面塌陷,是天灾,更是人祸

路面塌陷原因很多,特殊的地质条件,持续的暴雨等自然原因会造成路面塌陷,但不少业内人士指出,人为因素才是造成路面塌陷的主要原因。

天津大学水利工程安全与仿真国家重点实验室的三位学者曾对全国2005年—2015年中的120次路面塌陷案例进行分析,结果发现路面塌陷中,人为因素占65起,自然因素占22起,两者共同作用13起,原因未查明20起。

与人为因素有关的至少占总数的65%,且人为因素中,管道破损和施工占比为87%。

自来水管爆裂路面塌陷

自来水管爆裂路面塌陷管道破损后,水体会不断渗入土层中,随着这些细小的流动通道不断增大,水流动时就将松散物质带走了。随着泥土颗粒和土壤的流失,地面逐渐下沉。

每个城市的地下都有电力、路灯、通讯、天然气、热力等各种管线,每条管道埋入地下,都需要对马路“开膛破肚”。如果施工后回填不密实,地下松散土体就会逐渐被流水冲走,造成地面塌陷。

施工的道路

施工的道路这就让城市路面塌陷常常发生的很突然:路面下的土体流失形成了空洞,路面上可能还看不出损坏的痕迹,而路面一旦塌陷,过程又十分短暂,很难预警。此次达州发生的路面坍塌即是如此。

除了突然,城市路面坍塌还会反复发作。这是因为路面坍塌的背后,是路面下水土流失,土体有空洞,无力承载路面压力,而土体空洞往往不是孤立存在的。一处路面塌陷,会加剧塌陷处周围区域水土流失。

如果只治理一次塌陷,而未对该区域进行检查和治理,极易再次发生塌陷。这也是2014年郑州某路段路面先后坍塌12次的原因所在。

“共同沟”虽好,但推广太难

城市地面屡屡塌陷,一些学者建议应该借鉴日本经验,建设共同沟。共同沟,在我国又叫综合管廊。简单说,在地下挖掘隧道,就是把将自来水管、污水管、电力管线、煤气管线、通讯电缆等管线统一囊括其中。

共同沟,既便于人们及时维护各类管道,又能避免反复开挖造成的回填不实,当然是治理路面塌陷的治本之策。

然而,建设共同沟却没有想象的那么容易。首先,共同沟的成本高昂。资料显示,在深圳建设一公里共同沟,差不多要2-3亿元。而且共同沟是规模效应,只在一条或两条马路下面修共同沟远远不够,需要在某一区域大规模建设,形成网格状。

虽然共同沟长远效益显著,但眼下却是一大笔开支,自己任内留下债务,让继任者乘凉,显然有人不乐意。更何况,修共同沟,人们不容易看到,看不到,又怎么算“政绩”?

即使地方政府愿意修,由于地下管线的种类、权属企业、行政管理部门繁多,各种类别的管线运行特点、各利益主体的诉求各不相同,各部门之间权限划分与利益争夺也是个难题。

以上海浦东张杨路的共同沟为例,虽然其在2001年就已建成,相关部门也表示任何管线进入共同沟都是免费的,但一些管线单位仍坚持认为,共同沟现在虽然免费,但早晚要收费,因此他们情愿故意避开张杨路,单独铺线。

为避免张杨路共同沟的这种遭遇,国内很多地方都选择在开发区、新区等新建城区修建共同沟,由一个强有力的新区管委会来统筹管线单位入沟。然而,那些盘综错节的地下管道网,可能发生坍塌的地方,往往在市区。

就算建成了共同沟,也不代表万事大吉。为了便于管理和建设,有的国家会成立共同沟专职管理部门,如日本的东京国道事务所。不过,我国并没有类似机构,城市地下管网还处在“谁都在管,谁都不管”的九龙治水状态。

东京国道事务所的待机支援车

东京国道事务所的待机支援车总之,在投资运行机制、利益纠葛和管理体系理顺之前,共同沟很难大规模推广。

没有共同沟,那该怎么办?

共同沟难以推广,老城区管网改造更是难上加难,是不是就只能等着路面塌陷?当然不是。

有学者指出,绝大多数的具有形成现实塌陷灾害威胁的地下空洞,普遍位于地面以下3米以上范围并与地下管线紧密伴生。

一方面相关部门要尽职尽责,对老旧管线进行维修保养或更换,严控回填施工质量;另一方面,除了人工巡查,还应使用各种技术手段检测道路状况,如探地雷达技术,因为道路下土层和空洞内空气是不同介质,人们可以通过实时观测雷达图谱显示的频率、振幅、相位变化,判断地下是否有“病害”。

探地雷达车

探地雷达车中国城市规划协会地下管线专业委员会委员崔海涛还建议,城市道路塌陷灾害普查探测工作,需要从突发应急过渡到定期常态化。可以选择几个典型代表性城市,在城市管线密集区、地铁施工沿线等重点区域系统实施道路塌陷灾害普查探测,通过试点,验证、改进技术装备和工作方法,总结经验全国推广。

城市路面塌陷具有隐蔽性和突发性,但并非完全不可预防。在共同沟还很遥远的时候,加大预防路面塌陷的投入,发现隐患,也会有不错的效果。而是否舍得投入,就要看相关部门到底更爱城市的面子,还是更重城市的里子了。